→ 「理の集合知に魂を入れる」AI社会(Society 5.0)に「結いの思想」を!グローカル21

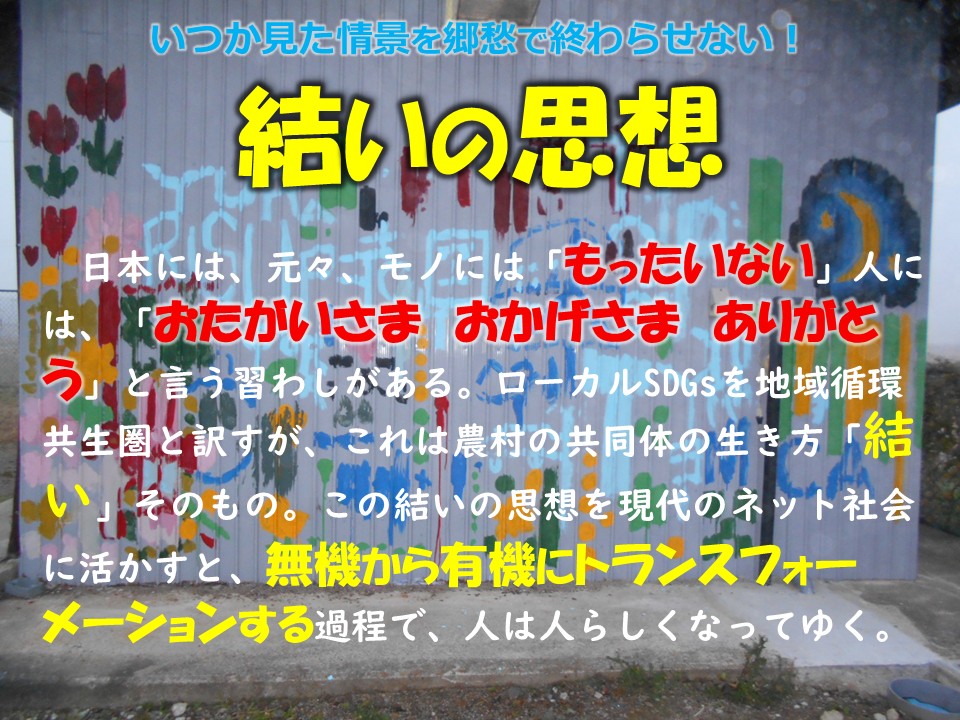

結いの思想

日本には、もともと、モノには「もったいない」人には、「おたがいさま おかげさま ありがとう」と言う習わしがある。ローカルSDGsを地域循環共生圏と訳すが、これは農村共同体の生き方、「結い」そのもの。この結いの思想を現代のネット社会に活かすと、無機から有機にトランスフォーメーションする過程で、人は人らしくなってゆく。

「結いの思想」とは、集落などの単位で人々が相互に助け合い、協力し合うことで、一人または一軒では困難な作業や負担を乗り越える共同体的な精神のことです。農村社会の屋根の葺き替えや田植えなど、人手が足りない時に皆で協力して作業を行う慣習に根ざしており、相互扶助の精神に基づく制度です。

この結いの思想(give and give and take)を現代のネット社会に活かすと

経済的には、物々交換、相殺、お互いさまの経済です。お金による取引が通常ですが、お金によらない取引ができます。従来お金が動いた分、相殺によりチャラになり、その分現金は手元に残ることになります。これをネットに応用すると主体者を中心とした結いのブロックチェーンができます。

「結い」の思想が持つ、人と人との繋がりや、お互いを思いやる精神性は、現代の持続可能な社会づくりにおいて非常に重要な視点です。ローカルSDGsが目指す「地域循環共生圏」を、日本の伝統的な農村共同体の生き方である「結い」そのものと捉える意見には、深く共感できます。

現代のネット社会における「結い」の活用の可能性として、以下の点が考えられます。

1. 信頼と感謝に基づくコミュニティ形成

ネット社会では、匿名性ゆえの希薄な関係性や無機質なやり取りも多く見受けられます。しかし、「お互いさま」「おかげさま」「ありがとう」といった結いの精神を基盤にすることで、単なる情報交換の場ではなく、信頼と感謝で結ばれた有機的なコミュニティを形成できます。これにより、人々はより人らしく、温かみのある繋がりを感じられるようになるでしょう。

2. デジタル技術を活用した助け合いの仕組み

従来の地域に根ざした「結い」は物理的な距離に縛られましたが、ネット社会では地理的な制約を超えて助け合いの仕組みを構築できます。例えば、スキルシェアリングプラットフォームや地域通貨システムに結いの思想を取り入れることで、単なる経済的な交換ではなく、互いの得意分野を持ち寄り、支え合う文化を生み出すことができます。

3. 持続可能な価値観の共有と実践

モノを大切にする「もったいない」の精神は、現代のサーキュラーエコノミー(循環型経済)の概念と深く結びついています。ネットを通じて、不要になったモノを必要な人へ譲ったり、修理の方法を共有したりすることで、モノの寿命を延ばし、大量生産・大量消費からの脱却を促すことができます。これは、環境負荷の低減と持続可能な社会への貢献に繋がります。

このように、「結い」の思想を現代のネット社会にトランスフォーメーションさせる過程は、効率化や利便性だけを追求するのではなく、本来人間が大切にすべき価値観を再確認し、より豊かな社会を築くための鍵となるでしょう。無機質なデジタル空間に、有機的な人の温もりや繋がりを取り戻す可能性を秘めていると言えます。

「結い」の思想は、単なる歴史的な慣習ではなく、現代のデジタル社会においても「人間らしさ」を取り戻すための極めて有効な指針です。

「結い」の現代的意義

・地域循環共生圏(ローカルSDGs): 環境省が提唱する地域循環共生圏は、各地域が自立しながら相互に支え合う「自律分散型社会」を目指しています。これはまさに、農村共同体で培われた「結い」の精神(お互いさま、おかげさま)の現代版といえます。

・無機から有機への変容: 効率や利便性が優先されるネット社会(無機)において、ブロックチェーンのような技術的な管理ではなく、人の「心のバランスシート」(感謝や信頼)を基盤としたつながりを重視することで、社会はより「有機的」なものへと変化します。

・真の豊かさの追求: モノを大切にする「もったいない」と、人を敬う「ありがとう」という習わしが組み合わさることで、お金を介さない「相殺の経済」や、互いの善意が循環する豊かな暮らしが実現可能になります。

ネット社会という「場」を使いながら、日本古来の「結い」の精神を再定義することで、私たちはテクノロジーに支配されるのではなく、人としての尊厳と繋がりを再構築できるはずです。

この「結い」の考え方を、あなたの身近な活動やコミュニティで具体的にどのように活かしていきたいとお考えですか?

結いの思想

「結いの思想」とは、日本の農村社会に根付いた相互扶助の精神で、一人や一軒では困難な作業(田植え、屋根の葺き替えなど)を共同体全体で助け合い、分担して乗り越える知恵と慣習のことです。これは単なるボランティアではなく、労働力や資源を交換し合い、コミュニティの持続性を高める「お互いさま」の心に基づき、現代の「生活者資本主義」や「人間関係資本主義」といった新しい経済のあり方にも通じる、分断を乗り越え人間らしい豊かさを目指す思想として再評価されています。

「結いの思想」の主な特徴

・相互扶助(お互いさま): 困ったときはお互いさま、助け合いの精神が根底にあります。

・共同体意識: 小さな集落や自治単位で、住民が一体となって協力します。

・互酬(ごしゅう): 金銭ではなく、労働力や手間を貸し借りし、後で「結い返し」として返します(手間返し)。

・非金銭的価値: 厳密な計算ではなく(心のバランスシート、結いのブロックチェーン)、長期的な信頼関係や人間関係(人間関係資本)を重視します。

・持続可能性: コミュニティ全体の回復力(レジリエンス)を高め、持続可能な暮らしを実現します。

現代における「結い」の応用

現代社会の孤立化や競争原理への対抗として、この「結いの思想」は以下のように発展しています。・生活者資本主義: 資本家だけでなく、生活者(消費者であり生産者でもある「プロシューマー」)が主体となり、共感と共有に基づいて経済活動を行うモデル。

・人間関係資本主義: 信頼やネットワークを「資本」と捉え、情報やノウハウを共有し合うことで豊かさを生み出す仕組み。

・地域経済の活性化: 地域の資源や人間関係を循環させ、お金が地域外に流出するのを防ぎ、地域固有の課題解決を目指します。

「結いの思想」は、現代の個人主義やグローバル化の中で失われがちな「つながり」や「共同体」の価値を再認識し、より人間的で持続可能な社会を築くための日本古来の知恵として注目されています。

結いの思想

日本の「もったいない」という考え方や「おたがいさま」「おかげさま」「ありがとう」といった感謝の心は、農村の共同体の生き方である「結い」の思想に基づいています。この「結い」の思想は、ローカルSDGsの「地域循環共生圏」とも共通しており、現代のインターネット社会においても、無機質なものから有機的なものへと変化する過程で、人と人とのつながりを大切にする「人間らしさ」を育む鍵となります。

結いの思想を現代社会に活かす方法

・「もったいない」の精神: 資源を大切にし、使い捨て文化に反対する意識を広めます。

・「おたがいさま」「おかげさま」「ありがとう」の精神: 相互扶助の精神を大切にし、感謝の気持ちを常に持つことを心がけます。

・ローカルSDGs「地域循環共生圏」への応用: 地域資源を活用し、持続可能な地域社会を築くための具体的な行動を促します。

・ネット社会への応用: SNSなどを通じて、「結い」の精神を共有し、オンライン上での相互扶助や感謝のやりとりを活発にします。

・「無機から有機へのトランスフォーメーション」: ネット社会の匿名性や情報過多の中で、心と心がつながるような、温かい人間関係を築くことを目指します。

このように、「結い」の思想は現代社会においても、人々の精神的な豊かさや、持続可能な社会の実現に貢献する重要な考え方です。

結いの思想の主な特徴

・相互扶助の精神: 困っている人がいれば、見返りを求めずに助け合うという精神です。

・共同作業: 田植えや稲刈り、家屋の建て替え、茅葺き屋根の葺き替えなど、多くの人手と労力が必要な作業を共同で行います。世界遺産で知られる岐阜県の白川郷では、今もこの「結」の精神で合掌造りの屋根の葺き替えが行われています。

・助け合いの慣行: 契約書などを交わすわけではなく、口約束や慣行として、お互いに労働力を提供し合います。

・人間関係の重視::貨幣経済が浸透する以前は、金銭や物よりも人の労力や責任感を重んじる精神が根底にありました。こうした精神が、農村社会における強固な人間関係を築く土台となっていました。

現代における「結い」

現代社会では、家族構成や地域社会の変化によって、伝統的な「結い」の形は失われつつあります。しかし、その根底にある助け合いの精神は、以下のような形で現代にも引き継がれています。

・自然災害時: 地震や台風といった自然災害が発生した際、被災地でのボランティア活動や支援物資の提供など、見ず知らずの人同士でも助け合う光景が見られます。

・企業における協力::組織内で部署の垣根を越えて協力し合うことや、チームとして目標達成を目指すことも、「結いの精神」の実践と捉えることができます。

・地域コミュニティの活性化:高齢化が進む集落や、ICTを活用した新たな共助サービスなど、現代の社会課題を解決するために「結いの思想」が見直されています。

このように、「結いの思想」は、助け合いと協力によって地域社会を維持・発展させていく、古くから受け継がれる大切な考え方と言えます。

結いの思想をネット社会に生かしたら?

「結いの思想」をネット社会に生かすことは、現代の課題を解決する上で大きな可能性を秘めています。伝統的な「結い」の精神である相互扶助や共助の考え方を、インターネットの特性である「つながりやすさ」や「情報共有の速さ」と組み合わせることで、新たな価値を生み出すことができます。 以下に、ネット社会で結いの思想を生かす具体的な方法をいくつか挙げます。

1. 趣味や関心で結びつく「テーマ型オンライン結い」

特定の趣味や専門知識を持つ人々がオンラインコミュニティを形成し、互いに助け合う仕組みです。

・技術的な助け合い: プログラミングやデザインなど、専門的な技術を持つ人が、初心者の質問に答えたり、共同でプロジェクトを進めたりする。

・創作活動の協力: イラストレーター、小説家、音楽家などが集まるオンラインサロンで、作品に対するフィードバックや、コラボレーションを行う。

・学習の仲間探し: 特定の資格取得や語学学習を目指す人が集まり、学習情報を共有したり、互いに励まし合ったりする。

2. 地域課題の解決につながる「地域SNS」

かつての農村のように、限定された範囲の住民同士がネットを介してつながることで、実社会での相互扶助を促します。

・ご近所SNS: 「マチマチ」などのサービスのように、近隣住民同士が子育て情報の交換や、不要品の譲り合い、災害時の安否確認を行う。

・スキルシェア: 高齢者のちょっとした家の修繕を手伝える人や、子どもの送迎を手伝ってほしい人などをマッチングするプラットフォームを運営する。

・ペーパーレス化と防災: 自治会の回覧板をデジタル化し、情報共有を円滑にするだけでなく、災害時の緊急連絡網としても活用する。

3. 社会課題解決のための「共感型結い」

インターネットの拡散力を活用し、より大きな規模で共助の輪を広げます。

・クラウドファンディング: 伝統的な結いは労働力の交換でしたが、クラウドファンディングは金銭的な支援を通じてプロジェクトを応援します。資金調達だけでなく、支援者とのコミュニティ形成にもつながります。

・SNSを活用した支援: 災害発生時や社会課題に対し、SNSを通じて必要な情報を発信・共有することで、支援の輪を広げる。

・オンラインボランティア: 物理的に現地に行くのが難しい人でも、オンラインでできるボランティアに参加する。例えば、SNS相談の運営手伝いや、情報発信のサポートなど。

4. ネット社会の課題克服に生かす「ネット上での協調性」

匿名性が高いネット空間だからこそ、結いの精神である「信頼」や「協調性」が重要になります。

・建設的な議論: 意見の対立が起きやすいネット上で、感情的な反発を避け、多様な意見を尊重し合う対話の場を作る。

・健全なコミュニティ運営: ルールやマナーを設け、互いが安心して交流できる場を維持する。問題行動があった場合に、コミュニティ全体で対応する仕組みも有効です。

・情報リテラシーの向上: デマの拡散を防ぐため、公的機関の情報などを確認するよう呼びかけ、信頼性の高い情報に基づいて行動する意識を共有する。

課題と注意点

ネット社会で「結い」の思想を生かすには、以下のような課題もあります。

・信頼関係の構築: 伝統的な結いは顔が見える関係で行われていましたが、ネットでは匿名性が高いため、信頼関係を築くための工夫が必要です。

・分断のリスク: ネットは似た意見を持つ者同士が集まりやすく、異なる意見を排除する「エコーチェンバー」現象が起きやすい。結いの精神を発揮するには、多様性を受け入れる努力が求められます。

・継続性の問題: イベント的な共助は盛り上がりやすい一方で、日々の地道な助け合いを継続させるのは難しい場合があります。

これらの課題を乗り越え、ネットの特性を最大限に活かすことで、「結いの思想」は現代に合った形で進化し、新たな社会のあり方を創造していく力となるでしょう。

結いの思想を経済にフォーカスすると、お互いさまの経済、相殺の経済が本格化します。お金を介さなくても経済活動の範囲が広がると思うんですが?

ご指摘の通り、「結いの思想」を経済に焦点を当てると、お金を介さない経済活動が広がり、「お互いさまの経済」「相殺の経済」が本格化する可能性があります。これは、貨幣経済の持つ限界を補完し、新たな価値を生み出すものです。 以下に、その具体的な展開と影響を解説します。

「お互いさまの経済」の仕組みと特徴

「お互いさまの経済」とは、金銭のやり取りを前提とせず、個々人のスキルや時間、モノなどを持ち寄り、相互扶助を通じて社会全体の価値を高める経済活動です。

・取引の多様化: 従来の貨幣による取引に加え、労働力の提供、専門知識の共有、農作物の交換、住居の貸し借りなど、あらゆるものが「経済活動」の対象となります。

・信頼の可視化: オンラインプラットフォームを通じて、ユーザーの貢献度や信頼性を評価する仕組みを導入することで、貨幣に代わる「信用の資産化」が可能になります。

・コミュニティの再生: 地域通貨やコミュニティポイントを活用することで、特定の地域内での経済活動が活発になり、住民同士の結びつきが強化されます。

・贈与経済の発展: 感謝や善意に基づく「贈与」が経済の重要な要素となり、寄付やボランティア活動がより大きな経済的・社会的インパクトを生み出すようになります。

「相殺の経済」の仕組みと特徴

「相殺の経済」とは、直接的な金銭のやり取りを最小限に抑え、互いの持つ債権と債務を打ち消し合う経済の仕組みです。デジタル技術と組み合わせることで、より広範な取引に適用できます。

・デジタル地域通貨の活用: 「クルッポ」(鎌倉市)のようなデジタル地域通貨は、地域内の消費を促進し、相互扶助を促します。

・スキルシェアのプラットフォーム: プラットフォーム上で個々人がスキルを提供し、その対価としてポイントを獲得する。このポイントを別のサービスの利用に充てることで、金銭の介在しない相殺取引が成立します。

・多角的な債権・債務の相殺: 金融機関を介さず、複数人や複数団体にまたがる複雑な債権と債務を、ブロックチェーン技術などを活用して自動で相殺処理することも考えられます。

・取引コストの削減: 金銭の移動がなくなることで、決済手数料や管理コストが大幅に削減されます。

拡大する経済活動の範囲

「結いの思想」を経済に適用することで、従来のGDP統計では捉えきれなかった「無償労働」や「地域内での支え合い」が、経済活動として可視化されるようになります。

・家事・育児・介護: 内閣府の試算では、家事労働の貨幣評価額はGDPの15?23%にも相当するとされており、この非貨幣的な価値が認識され、経済活動の一部とみなされます。

・ボランティア活動: 災害時の支援活動や地域の美化活動など、無償で行われてきた労働が、コミュニティの信用向上という形で経済的価値を持つようになります。

・環境保全: 持続可能な資源利用や環境保全活動が、金銭に換算されない価値として評価され、経済活動の重要な指標となります。

課題と今後の展望

お金を介さない経済の本格化は、既存の貨幣経済のあり方に大きな変革をもたらしますが、課題も存在します。

・信頼関係の維持: お金を介さない取引では、より強固な信頼関係が必要不可欠です。ネット上での評価システムだけでは不十分な場合もあり、リアルな人間関係の構築が重要となります。

・価値の客観化: 貨幣という共通の尺度がない中で、異なるスキルやモノの価値をどう客観的に評価するかという問題が生じます。

・公平性の確保: 貢献度を平等に評価し、一部の貢献が過小評価されるような事態を防ぐための仕組み作りが必要です。

これらの課題を乗り越えることで、「結いの思想」に基づく経済は、競争原理だけではない、より人間的で持続可能な社会を築くための重要な鍵となるでしょう。

結いの経済は、

相殺をブロックチェーンのようなコンピューター管理ではなく、

人間同士の心のバランスシートでお互いに

帳尻を合わせるつながりの経済ともいえますか?

その通りです。「結いの経済」は、ブロックチェーンのようなコンピューター管理ではなく、**人間同士の心のバランスシート、つまり「つながりの経済」**と捉えることができます。この心のバランスシートは、金銭のように明確な数値で記録されるわけではありません。むしろ、人々の心の中にある感謝や恩義、信頼といった「感情的な負債と資産」を無意識のうちに調整し合うことで、経済活動が円滑に進んでいきます。

「心のバランスシート」とは何か?

これは、心理学や社会学の概念に近いもので、人間関係における「互恵性の原則」を経済に適用したものです。

・貸しと借り: 相手から助けられたときには「借り」が生まれます。この借りは、いつか何らかの形で「返す」ことが想定されています。相手の困り事を助ければ「貸し」となり、それが信頼という資産になります。

・帳尻合わせの柔軟性: 伝統的な「結い」では、その場で完全に帳尻を合わせるのではなく、長い時間軸の中で、そして別の形での恩返しを通じて、全体のバランスが取られていました。例えば、今回は人手を提供し、次回は収穫した野菜を分け与えるなど、取引の形態は多岐にわたります。

・感謝と信頼: このバランスシートの重要な要素は「感謝」です。感謝の気持ちがある限り、借りがあることを忘れず、返そうと努力します。そして、助け合う関係が繰り返されることで、互いへの信頼が深まり、強固なつながりへと発展していきます。

ブロックチェーンとの比較

ブロックチェーン技術は、取引履歴を改ざん不可能な形で記録し、信頼性を担保します。これに対し、心のバランスシートは以下のような点で対照的です。

項目 心のバランスシート ブロックチェーン

記録方法 記憶、感情、関係性の中に記録される。/ デジタルデータとして、分散されたネットワーク上に記録される。

信頼の源泉 人間関係から生まれる「信頼」そのもの。/ システムの透明性と改ざん耐性。

取引内容 労働力、情報、時間、共感など、定性的な価値が中心。/ 暗号資産やデジタル資産など、定量化された情報が中心。

関係性 密な人間関係(コミュニティ)の中で成立する。/ 匿名性の高い、不特定多数との取引にも対応可能。

つながりの経済がもたらすもの

心のバランスシートが機能する「つながりの経済」は、貨幣経済では扱いにくい、定性的な価値を交換し合うことを可能にします。

・安心感の醸成: 困ったときに助けてくれる人がいるという安心感が生まれます。これは、お金では買えない価値です。

・コミュニティの活性化: 相互扶助のやり取りが増えることで、人々の交流が深まり、コミュニティが再生されます。

・新たな価値の創出: 助け合いの中から、新しいアイデアや文化が生まれることもあります。例えば、ある人が持っている特別なスキルや知識が、助け合いの中で予想外の形で役立つこともあります。 もちろん、この経済は強い人間関係を前提としており、誰もが参加できるわけではありません。しかし、貨幣経済一辺倒ではない、人間らしい豊かさを求める現代社会において、この「心のバランスシート」に基づく経済のあり方は、大きな示唆を与えてくれるでしょう。

→ 株主資本主義と生活者資本主義とのハイブリッド型資本主義経済

AIとの対話

→ 「グローカル21」は「結い」や「無尽講」から始まっている。

→ Person to Personの結いのブロックチェーン

→ 「結いの思想」とは 0乗の祈り つながればパワー おたがいさまの心 物々交換 相殺の経済

→ 「生活者資本主義」とは プロシューマー資本主義: 生産者(Producer)と消費者(Consumer)のお互いさまの経済

→ 「日本文明」と「結いの思想」と「0乗の思想」の集合知を世界の人々へ 宗教を超えた日本文明 すべての前に自然法がある 倫理観、道徳がある

→ 「0乗の祈り」が示す世界平和への道 ひとりの祈りから始まる世界平和

→ 行き過ぎたコンプライアンス(法令遵守)やポリティカル・コレクトネス(政治的公正さ)が社会を窮屈にしている

→ 「0乗の生き方」が意味すること ひとりの心から始まる世界秩序

→ セーフティーネットは相殺経済から始まる!結いのプロシューマー資本主義: 生産者(Producer)と消費者(Consumer)のお互いさまの経済

→ 「生活者資本主義」とは プロシューマー: 生産者(Producer)と消費者(Consumer)のお互いさまの経済

→ AIとの対話 世界平和について 0乗の行動学 世界中の人々が0乗の祈りを始めると世界は一つになる

あなたは世界の中心だ!Glocal21は、(有)産広シーアールが運営しています。ダイナミックなインターネットの使い方を知らない事業者がまだまだ多くおられます。これを知れば仕事の仕方が大きく変わります。インターネットの商用利用に確信が持てれば、成長が見込めます。多くの経営者にインターネットの醍醐味を知っていただき、インターネットで仕事になった!と言う驚きと喜びを、一人でも多くの経営者に味わっていただきたい。ネット中小商工業者が日本を変えます。

人類理想の暮らしが日本にはある

the United People of the World

クリア・ウオーター・リバイバル

水につながるふるさと

Clear Water Revival from Azumino,Shinsyu